スチールウールを火であぶると、赤く光って燃え、あとには酸化鉄が残ります。実はこのとき、鉄が酸素と結びついて質量が増えるという現象が起こっています。この記事では、スチールウールの燃焼のようすや重さが増える理由、中学生が覚えておきたいポイントを分かりやすく解説します。

スチールウールの燃焼とは?

燃焼=物質が酸素と結びつく化学変化

理科でいう「燃焼」とは、ただ燃えて熱や光を出すだけではなく、物質が酸素と結びつく化学変化をさします。たとえば、ろうそくは炭素や水素が酸素と結びついて二酸化炭素や水になります。金属も同じで、酸素と反応すると「酸化」という変化が起こります。つまり、スチールウールが燃えるのも「酸素との結びつき」なのです。

鉄が酸素と反応して「酸化鉄」ができる

スチールウールの正体は細い鉄の繊維です。これを火であぶると、赤く光りながら燃え、反応の結果として酸化鉄ができます。

これは正確に言うと「四酸化三鉄(Fe₃O₄)」と呼ばれる物質ですが、中学生は覚える必要はありません。「鉄が酸素と結びついて別の物質になる」という点をしっかり理解しておくことが大切です。

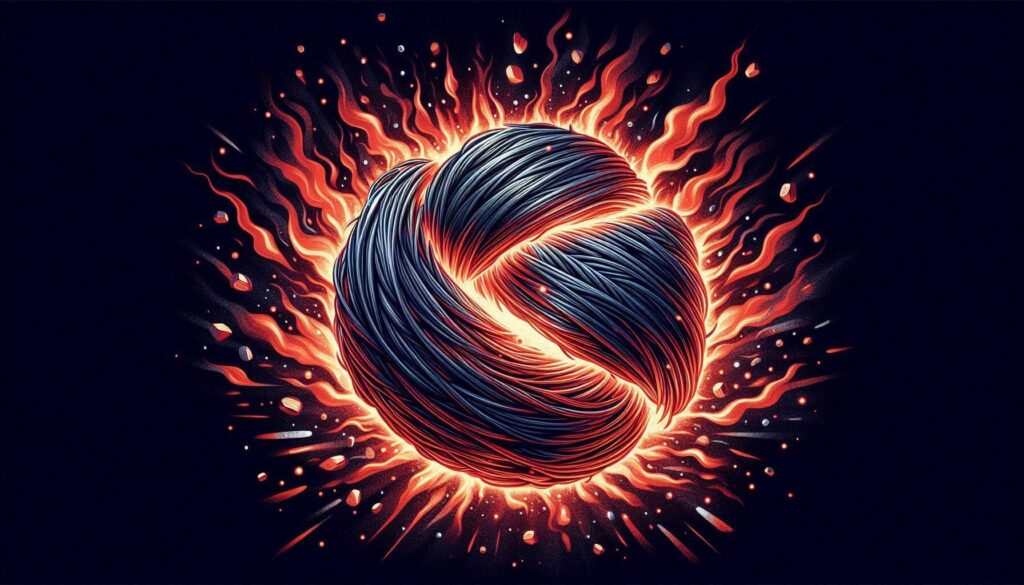

燃えるときのようす

赤く光って燃える

スチールウールに火を近づけると、繊維が赤く光りながらパチパチと燃えます。鉄は普通のかたまりだと燃えにくいのですが、スチールウールは細い糸状になっていて表面積が大きいため、空気中の酸素とすぐに反応できるのです。そのため、ガスバーナーやマッチの火をあてると簡単に燃え始めます。

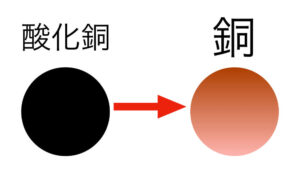

反応前後の色の変化(銀色の鉄 → 黒色の酸化鉄)

燃える前のスチールウールは銀色の金属光沢をもっています。しかし燃焼後は、黒っぽい粉に変化します。これは鉄が酸素と結びついてできた酸化鉄の色です。色の変化を観察することで、化学変化が起こったことがわかります。

なぜ燃えると重くなるの?

酸素が加わるので質量が増える

ふつう「燃える」と聞くと、物が燃えてなくなるイメージがありますよね。ところがスチールウールは、燃やしたあとに重さが増えるという特徴があります。これは、燃焼のときに空気中の酸素が鉄にくっつくからです。つまり鉄だけのときよりも、鉄+酸素という形になって質量が大きくなるのです。

質量保存の法則とのつながり

理科では「質量保存の法則」という考え方を学びます。これは、化学変化の前後で物質全体の質量は変わらないというルールです。スチールウールの燃焼でも、鉄そのものの質量は減ったように見えても、実際には酸素を取りこんでいるので全体の質量はむしろ増えるのです。この性質はテストでもよく問われるポイントなので、しっかり覚えておきましょう。

まとめ|スチールウール燃焼のポイント

- スチールウールを燃やすと、鉄が酸素と反応して酸化鉄ができる。

- 鉄が燃えるときは赤くなる。

- 燃えるときに酸素を取りこむので、燃えた後の物質(酸化鉄)は質量は増える。

- 中学生は反応式を丸暗記するよりも、「なぜ重くなるのか」という仕組みを理解することが大切。