炭酸水素ナトリウムとは?

炭酸水素ナトリウムは、白い粉の物質で、化学式は NaHCO₃ と書きます。別名を「重曹(じゅうそう)」 といい、理科の授業だけでなく、私たちの生活の中でもよく使われています。

たとえば、次のような身近な使い道があります。

- お菓子作り:ケーキやクッキーをふくらませる「ふくらし粉」として使われます。

- 掃除:油汚れを落としたり、においを取ったりするのに使われます。

- 胃薬:胃酸を中和して、胸やけを抑える薬の成分として使われます。

このように、炭酸水素ナトリウムは身近でとても役立つ物質です。

次に、この炭酸水素ナトリウムを加熱するとどうなるのか、熱分解についてくわしく見ていきましょう!

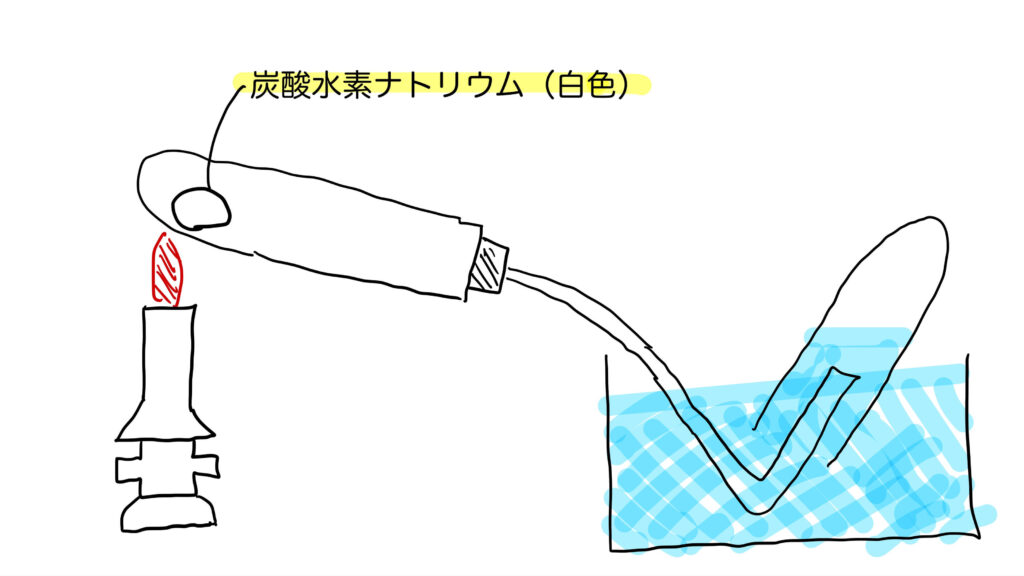

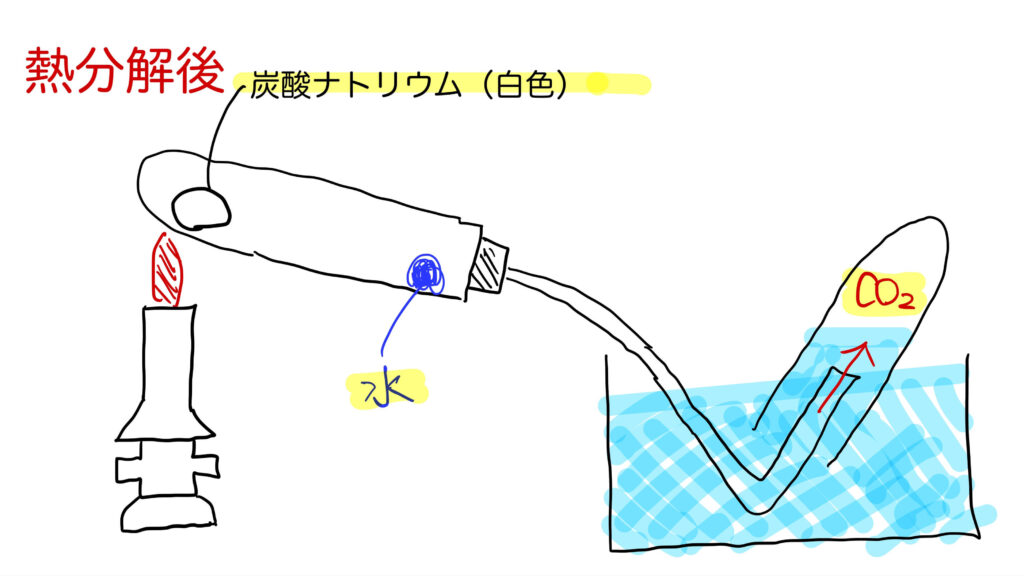

炭酸水素ナトリウムの熱分解

炭酸水素ナトリウムを熱すると、別の物質と気体に分かれる反応を「熱分解(ねつぶんかい)」といいます。

化学反応式

炭酸水素ナトリウムの熱分解の化学反応式は、次のように表します。

2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + CO₂ + H₂O

この式の意味は次のとおりです。

- 炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)を2つ加熱すると、

- 炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)と

- 二酸化炭素(CO₂)、

- 水(H₂O)

ができます。

覚え方のポイント

- 炭酸水素ナトリウムが熱分解するると、固体、液体、気体の3つの物質ができる。

- 固体:炭酸ナトリウム

- 液体:水

- 気体:二酸化炭素

発生する物質の性質と確認方法

炭酸水素ナトリウムを熱分解すると、炭酸ナトリウム(Na₂CO₃)と二酸化炭素(CO₂) と 水(H₂O) が発生します。これらの物質には、それぞれ調べる方法があります。

二酸化炭素の確認方法

二酸化炭素が発生したかどうかを確かめるには、石灰水(せっかいすい) を使います。

二酸化炭素を石灰水に通すと、次のようになります。

石灰水が白くにごる(白く濁る)

この性質を利用して、二酸化炭素の発生を調べます。理科のテストにもよく出るポイントです!

水の確認方法

水(H₂O)も熱分解で出てきます。水が発生したかどうかは、塩化コバルト紙(えんかコバルトし) を使うと調べられます。

塩化コバルト紙は、乾いていると青色ですが、水蒸気がつくと赤色に変わります。

この色の変化を利用して、水が出ているかを確認します。

炭酸ナトリウムの確認

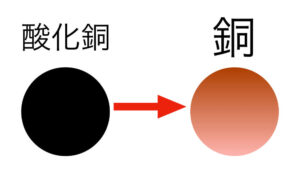

炭酸水素ナトリウムを熱分解した後、試験管の中には白い粉が残ります。これが炭酸ナトリウム(Na₂CO₃) です。

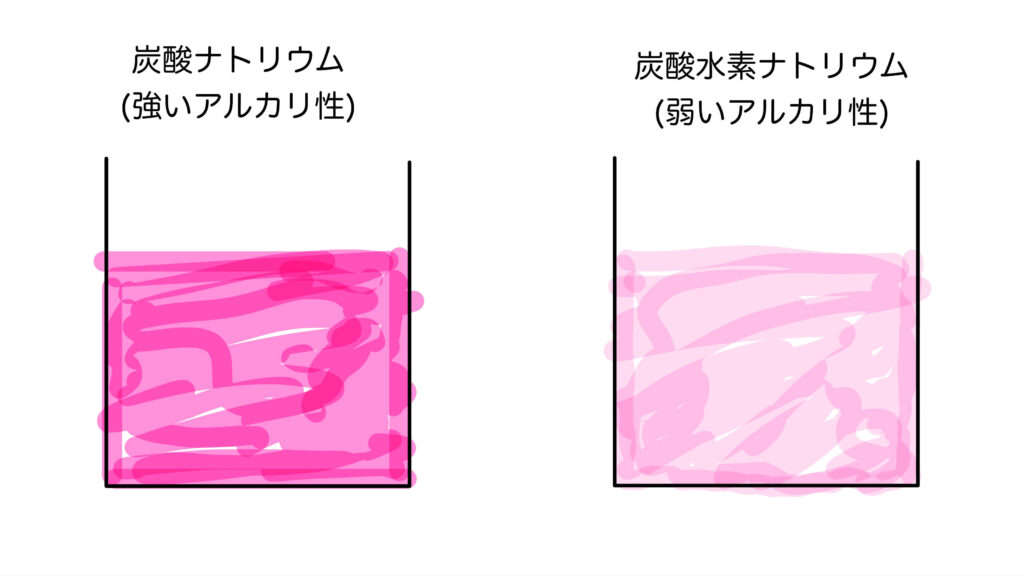

炭酸ナトリウムは、見た目は白い粉で、炭酸水素ナトリウムと色は同じです。でも、性質にはちがいがあります。

水によく溶けてアルカリ性を示す

炭酸ナトリウムは水によく溶けて、その水溶液はアルカリ性になります。アルカリ性の水溶液は、フェノールフタレイン液を赤色にしたりする性質です。

炭酸ナトリウムは、炭酸水素ナトリウムよりも強いアルカリ性を持っていて、フェノールフタレイン液をよりはっきりと赤くします。

炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの比較

一方、炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)は、水に少し溶けます。その水溶液は弱いアルカリ性になります。

このとき、フェノールフタレイン液(フェノールフタレインえき) を入れると、うすい赤色になります。

色がうすいのは、アルカリ性がそれほど強くないからです。

比較表をまとめておきます。

| 炭酸水素ナトリウム | 炭酸ナトリウム | |

| 水への溶け方 | 少し溶ける | 解く溶ける |

| フェノールフタレイン液 の変化 | うすい赤色→弱いアルカリ性 | 濃い赤色→強いアルカリ性 |

このように、炭酸水素ナトリウムの熱分解で発生する気体には、それぞれ調べ方があります。以上は、テストで頻繁に問われるので、ぜひ覚えておきましょう!

実験の注意点

炭酸水素ナトリウムの熱分解の実験では、次の2つに注意します。

試験管の口を下向きにする

加熱部に水が流れ込むと、試験管内の圧力で試験管が割れてしまうおそれもあります。安全のためにも試験管の口は下向きにするのです。

火を消す前にガラス管を水槽から取り出す

加熱をやめると、試験管内の圧力が下がるので、水槽の水が試験管内に逆流してくる可能性があります。それをふせぐために、火を消す前にガラス管を水槽から取り出しておきます。