マグネシウムは銀白色の金属ですが、火をつけると強い白色光を放ちながら激しく燃えます。その後に残るのは白い粉、酸化マグネシウムです。この記事では、マグネシウムの燃焼のようす、できる物質、化学反応式の覚え方のポイントを中学生向けに分かりやすく解説します。

マグネシウムの燃焼とは?

燃焼=物質が酸素と結びつく化学変化

理科で学ぶ「燃焼」とは、単に火がついて燃えることではなく、物質が酸素と結びつく化学変化をさします。たとえばろうそくは炭素や水素が酸素と結びついて二酸化炭素や水になります。金属も同じで、酸素と結合することで新しい物質ができます。

マグネシウムが酸素と反応して酸化マグネシウムができる

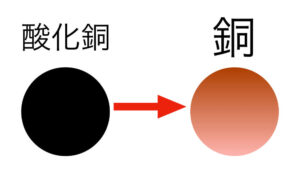

マグネシウムは銀白色の金属で、火をつけると白色の光を放ちながら激しく燃えます。このとき、空気中の酸素と反応して酸化マグネシウム(MgO)という白い粉ができます。見た目は燃える前の銀白色の金属とまったく違い、燃焼によって「新しい物質」ができたことがはっきりわかります。酸化銅や酸化鉄が黒色であるため、つい「酸化マグネシウムも黒色」だと勘違いしそうです。注意しましょう。

燃焼前後の質量変化

マグネシウムは燃焼すると、空気中の酸素を取りこんで酸化マグネシウムになるため質量が増えます。これはスチールウールの燃焼と同じで、燃えると重くなるのが特徴です。ここで大切なのは、「燃える=なくなる」ではなく、酸素と結びつくことでむしろ重くなるという点です。

化学反応式の覚え方のポイント

マグネシウムの燃焼では、化学反応式を覚えることが大切です。ポイントは次の3つです。

- 左に「マグネシウム(Mg)」と「酸素(O₂)」を置く

燃える前の物質を左に書きます。 - 右に「酸化マグネシウム(MgO)」を置く

燃えたあとの生成物を右に書きます。 - 係数をそろえてバランスをとる

Mg + O₂ → MgO だとOの数が合いません。

→ 2Mg + O₂ → 2MgO にすれば左右の原子の数がそろいます。

つまり、「2Mg + O₂ → 2MgO」 が正しい反応式です。

👉 覚え方のコツは、まず「MgがOとくっついてMgOになる」と理解してから、最後に係数を合わせることです。そうすれば暗記ではなく理解で覚えられます。

まとめ|マグネシウム燃焼のポイント

- マグネシウムは強い白い光を出して燃える。

- 燃焼後には**酸化マグネシウム(白い粉)**ができる。

- 燃えるときに酸素を取りこんで質量が増える。

- 化学反応式は 2Mg + O₂ → 2MgO。係数を合わせるのがポイント。

マグネシウムの燃焼は、見た目の変化が大きく、化学変化の理解を深めるのに最適な実験です。スチールウールやろうそくの燃焼とあわせて学ぶと、燃焼のしくみをより広く理解できます