理科の授業で出てくる塩化銅水溶液の電気分解。

「陽極ではどんな気体が発生するのか?」「陰極では何が起こるのか?」さらに、「なぜ溶液の青色がだんだんうすくなるのか?」

この記事では、実験装置のしくみから反応式まで、入試によく出るポイントを中学生向けにわかりやすく解説します。

塩化銅水溶液の電気分解とは?

塩化銅水溶液(CuCl₂水溶液)に電流を流すと、イオンが電極に引き寄せられて化学反応が起こります。この現象を「電気分解」といいます。電気の力を使って物質を分解するので、ふだんの化学変化とは少し違った見方が必要です。

ここでは、塩化銅水溶液の電気分解について、実験装置のしくみやイオンの動き、反応の結果をわかりやすく整理していきましょう。

実験に使う装置と注意点

塩化銅水溶液の電気分解を行うときは、次のような装置を使います。

- 電源(乾電池や直流電源装置)

- ビーカーに入れた塩化銅水溶液

- 炭素棒や白金電極(+極=陽極、-極=陰極)

電流を流すと、電極に変化が現れます。陰極には赤っぽい金属光沢の銅が付着し、陽極からは黄緑色の気体(塩素)が発生します。

注意点として、塩素は毒性のある気体なので、実験は必ず換気のよい場所で行うことが必要です。また、電極には鉄や銅ではなく、反応に影響を与えにくい炭素や白金を使うのが基本です。

電気分解の基本原理(イオンの移動)

電気分解が起こるしくみを理解するカギは「イオンの移動」です。

- 水溶液の中では、塩化銅(CuCl₂)が電離して銅イオン(Cu²⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)になります。

- 電流を流すと、プラスの電荷をもつ 銅イオン(Cu²⁺)はマイナスの電極(陰極)へ 引き寄せられます。

- マイナスの電荷をもつ 塩化物イオン(Cl⁻)はプラスの電極(陽極)へ 引き寄せられます。

それぞれの電極で電子のやり取りが起こり、新しい物質が生まれるのです。

陽極での反応

電気分解では、陽極(+極)にマイナスの電荷をもつイオンが集まります。塩化銅水溶液では、塩化物イオン(Cl⁻)が陽極に引き寄せられ、反応が起こります。

塩化物イオンが電子を失って塩素になる

塩化物イオン(Cl⁻)は、電子を1つ持ちすぎた状態のイオンです。陽極に到着すると、その電子を放出して安定しようとします。

反応の流れは次のように表せます。

2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻

つまり、2個の塩化物イオンから電子が2つ取り去られ、1分子の塩素(Cl₂)が発生します。このとき放出された電子は、電流の流れの一部として電源に戻っていきます。

発生する塩素の性質(色・におい・確認方法)

陽極で発生する塩素は、次のような性質をもっています。

- 色:黄緑色の気体

- におい:プールの消毒液のような強い刺激臭

- 性質:強い酸化作用や漂白作用がある

確認の方法としては、赤インクや青インクを含ませた紙に塩素を触れさせると、インクの色が消えていく(脱色する)ことで確かめられます。

ただし、塩素は人体に有害なので、実際の実験では必ず換気を行い、直接吸い込まないように注意しなければなりません。

陰極での反応

陰極(-極)には、プラスの電荷をもつイオンが集まります。塩化銅水溶液では、銅イオン(Cu²⁺)が陰極に引き寄せられ、反応が起こります。

銅イオンが電子を受け取り金属銅になる

銅イオン(Cu²⁺)は、電子を2つ失っている状態です。陰極に到着すると、陰極から電子を2つ受け取り、安定した金属の銅(Cu)に戻ります。

反応式は次のように表せます。

Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu

この反応によって、水溶液中にあった銅イオンがどんどん減り、電極の表面に金属銅が析出していきます。

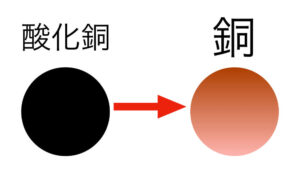

電極に析出する銅の様子

陰極に析出した銅は、赤っぽい金属光沢を示します。はじめは薄い膜のように電極表面を覆いますが、電気分解が進むと層が厚くなり、電極全体が赤色を帯びた銅のかたまりのように見えるようになります。

この「金属銅が電極に付着する様子」は、実験で目に見えるはっきりした変化なので、観察問題としてもよく出題されます。

溶液の色の変化

塩化銅水溶液はもともと青色をしています。これは、水溶液中に溶けている 銅イオン(Cu²⁺) が青色を示す性質をもっているからです。

なぜ青色がうすくなるのか?

電気分解を進めると、陰極で銅イオンが電子を受け取って金属銅になり、水溶液から取り除かれていきます。

その結果、溶液中に残っている銅イオンの数が減少し、青色がだんだんとうすくなっていくのです。

つまり、「銅イオンの減少 = 青色がうすくなる」 という関係があります。

銅イオンの減少と溶液の変化

- 実験開始時:濃い青色(銅イオンがたくさん)

- 電気分解の途中:やや青色がうすくなる

- 電気分解が進行:ほとんど無色に近づく

この変化は、実験問題や入試問題でもよく出される重要なポイントです。

「陰極に銅が付着し、同時に溶液の青色がうすくなる」というセットで覚えておくとよいでしょう。

反応式でまとめよう

塩化銅水溶液の電気分解では、陽極と陰極でそれぞれ違う反応が起こります。これを「半反応式(部分反応式)」として表し、最後に全体の反応式にまとめてみましょう。

陽極の反応式

陽極では、塩化物イオン(Cl⁻)が電子を失って、塩素(Cl₂)になります。

2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻

陰極の反応式

陰極では、銅イオン(Cu²⁺)が電子を受け取り、金属銅(Cu)になります。

Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu

全体の反応式

陽極と陰極の反応式を合わせると、塩化銅(CuCl₂)が分解されて、銅(Cu)と塩素(Cl₂)ができることがわかります。

CuCl₂ → Cu + Cl₂

この全体式は、入試やテストで「まとめた式を書きなさい」としてよく出題される重要ポイントです。

入試でよく出るポイント

塩化銅水溶液の電気分解は、中学理科のテストや入試でよく取り上げられる実験です。出題されやすいポイントを整理しておきましょう。

イオンの移動と電極の関係

- 陽イオン(Cu²⁺)は陰極(-極)へ → 金属銅として析出する

- 陰イオン(Cl⁻)は陽極(+極)へ → 塩素として発生する

この「+のイオンは陰極へ、-のイオンは陽極へ」という基本ルールは必ず覚えておきましょう。

確認方法・性質の出題例

- 陽極で発生する気体(塩素):黄緑色・刺激臭・インクを脱色する

- 陰極に析出する物質(銅):赤っぽい金属光沢

- 溶液の変化:青色がうすくなる(銅イオンの減少が原因)

「何が発生したか?」「なぜ色が変化するのか?」といった問い方でよく出題されます。

反応式を正しく書けるか

- 陽極:2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻

- 陰極:Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu

- 全体:CuCl₂ → Cu + Cl₂

部分式と全体式をセットで覚えておくと、得点につながります。

まとめ|塩化銅水溶液の電気分解のポイント

- 塩化銅水溶液に電流を流すと、イオンが電極に引き寄せられて化学反応が起こる。

- 陽極(+極):塩化物イオン(Cl⁻)が電子を失い、黄緑色の気体・塩素(Cl₂)が発生する。

- 陰極(-極):銅イオン(Cu²⁺)が電子を受け取り、赤っぽい金属銅(Cu)が析出する。

- 溶液の青色は、銅イオンが減少することでだんだんとうすくなる。

- 反応式は次の通り:

- 陽極:2Cl⁻ → Cl₂ + 2e⁻

- 陰極:Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu

- 全体:CuCl₂ → Cu + Cl₂

入試で問われやすいのは、「電極での変化」「溶液の色の変化」「反応式」 の3つです。

しっかり覚えておけば、得点源になりますよ!