銅を加熱するとどうなる?|酸化の実験を紹介

銅(どう)は赤っぽい金属として知られていますが、加熱すると黒く変色します。これは「酸化(さんか)」という化学変化によるものです。

ここでは、中学校でよく行われる銅の加熱実験をもとに、「どうして色が変わるのか」「何が起こっているのか」をやさしく解説します。

銅をガスバーナーで熱すると黒くなる

中学理科の実験では、銅板や銅線をガスバーナーで加熱することがあります。

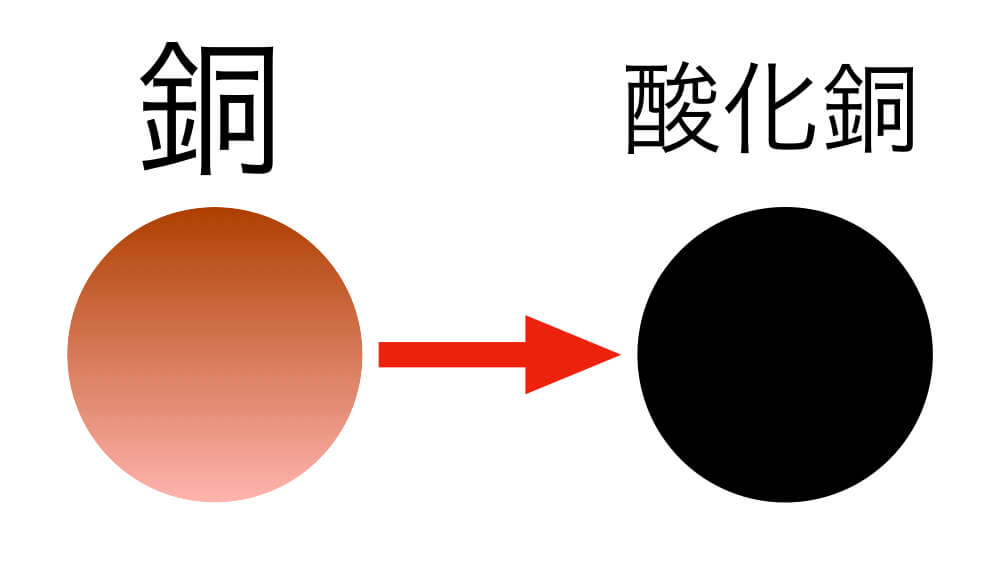

赤っぽくピカピカしていた銅が、しばらく加熱すると表面が黒くなってきます。

これは「こげた」わけではありません。火で焼いているうちに、空気中の酸素と反応して、新しい物質に変化しているのです。

表面が黒くなるのはなぜ?

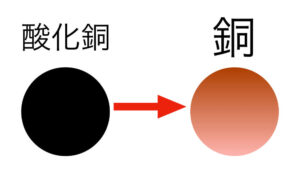

黒くなる理由は、銅が空気中の酸素と結びついて、「酸化銅(さんかどう)」という別の物質になるからです。

もともとの銅は赤みがかった金属光沢がありますが、酸化銅は黒っぽい粉や皮膜のようになります。

このように、金属が酸素とくっついて新しい物質に変わる現象を「酸化」と呼びます。

酸素と結びついて「酸化銅」に変化!

銅が酸素と反応すると、次のような化学反応が起こります。

2Cu(銅)+ O2(酸素) → 2CuO(酸化銅)

この反応式は、「銅と酸素が反応して、酸化銅ができる」ということを表しています。

加熱によってこの反応が進み、赤い銅が黒い酸化銅に変わるのです。

銅の酸化とは?|中学生むけの化学変化のしくみ

実験で見た「銅が黒くなる変化」は、化学の世界では「酸化(さんか)」と呼ばれます。

ここでは、酸化とはどんな変化か、銅の酸化についてもう少しくわしく見ていきましょう。

酸化とは「酸素と結びつくこと」

酸化とは、物質が酸素と結びついて別の物質に変わることです。

たとえば…

- 木を燃やすと、木炭(木たん)や二酸化炭素になります

- 鉄がさびると、赤茶色の酸化鉄になります

これらはすべて「酸素とくっついて変化する」=酸化反応です。

銅の場合も同じで、空気中の酸素(O₂)と反応して酸化銅(CuO)という物質に変わるのです。

銅の酸化の化学反応式

銅が酸素と反応して酸化銅になるときの化学反応式は、次のように表します。

2Cu(銅)+ O2(酸素) → 2CuO(酸化銅)

この式は、

- 「銅(Cu)2つ」と「酸素(O₂)1つ」が結びついて

- 「酸化銅(CuO)2つ」になる

という意味です。

化学式はむずかしく見えるかもしれませんが、反応のしくみを簡単に表すための記号なので、少しずつ慣れていきましょう。

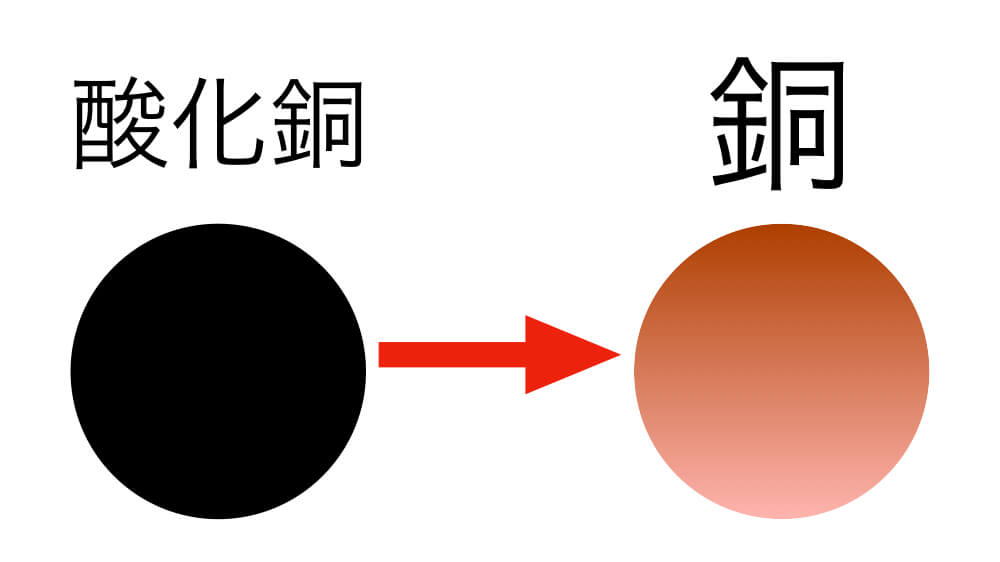

色・性質の変化を整理しよう(赤色→黒色)

銅が酸化すると、見た目や性質も変化します。

| 変化前(銅) | 変化後(酸化銅) |

|---|---|

| 赤っぽい金属光沢 | 黒っぽい色になる |

| 電気をよく通す | 電気を通さない |

このように、色や性質がはっきり変わるので、「これは化学変化だ!」と判断できます。

他の金属も酸化するの?

はい、ほとんどの金属は酸素と反応して酸化します。

たとえば:

- 鉄(てつ) → 酸化すると「さび(酸化鉄)」になる

- アルミニウム → 表面が酸化して「アルミの膜(酸化アルミニウム)」ができる

まとめ|銅の酸化をしっかり理解しよう!

ここまで、銅を加熱したときに起こる「酸化」という化学変化について見てきました。

最後に、大事なポイントをふり返っておきましょう。

💡 ポイントをおさらい!

- 銅を加熱すると、空気中の酸素と反応して「酸化銅(CuO)」になる

- 酸化とは、酸素と結びつくこと

- 化学反応式: 2Cu + O₂ → 2CuO

- 黒くなるのは、新しい物質に変化したから!

これで、銅の酸化についての解説は終わりです。

続いては、黒くなった酸化銅を銅に戻す「還元」の実験も、ぜひチェックしてみましょう!