中学理科– category –

-

【中学理科】中和反応とは?わかりやすい説明と身近な例

中和反応は中学理科の中でも、酸・アルカリの性質を理解するうえでとても大切な単元です。「酸とアルカリが混ざるとどうなるの?」「どんな身近な例があるの?」と疑問に思う中学生も多いでしょう。この記事では、中和反応の基本から、わかりやすい例、反... -

【中3理科】イオンの化学式一覧

中学3年生の理科で学ぶ「イオン」は、テストや入試で必ず出題される重要単元です。「化学式をまとめて確認したい」「陽イオンと陰イオンの違いを整理したい」という人のために、この記事では 中3で覚えるべきイオンの一覧表 をわかりやすくまとめました。... -

塩化銅水溶液の電気分解|色の変化と陽極・陰極の反応をわかりやすく解説

理科の授業で出てくる塩化銅水溶液の電気分解。「陽極ではどんな気体が発生するのか?」「陰極では何が起こるのか?」さらに、「なぜ溶液の青色がだんだんうすくなるのか?」この記事では、実験装置のしくみから反応式まで、入試によく出るポイントを中学... -

硫化鉄の化学反応式・実験方法・性質をわかりやすく解説

硫化鉄とは?|鉄と硫黄が反応 硫化鉄の化学反応式 中学校の理科では、鉄と硫黄を混ぜて加熱すると硫化鉄(FeS)ができる実験を学びます。このとき、ただ「鉄と硫黄がくっついた」わけではなく、化学反応によってまったく新しい物質ができています。 鉄(Fe... -

マグネシウムの燃焼|強い光と白い粉の正体を中学生向けに解説

マグネシウムは銀白色の金属ですが、火をつけると強い白色光を放ちながら激しく燃えます。その後に残るのは白い粉、酸化マグネシウムです。この記事では、マグネシウムの燃焼のようす、できる物質、化学反応式の覚え方のポイントを中学生向けに分かりやす... -

スチールウールの燃焼|酸化鉄ができると質量が増える!

スチールウールを火であぶると、赤く光って燃え、あとには酸化鉄が残ります。実はこのとき、鉄が酸素と結びついて質量が増えるという現象が起こっています。この記事では、スチールウールの燃焼のようすや重さが増える理由、中学生が覚えておきたいポイン... -

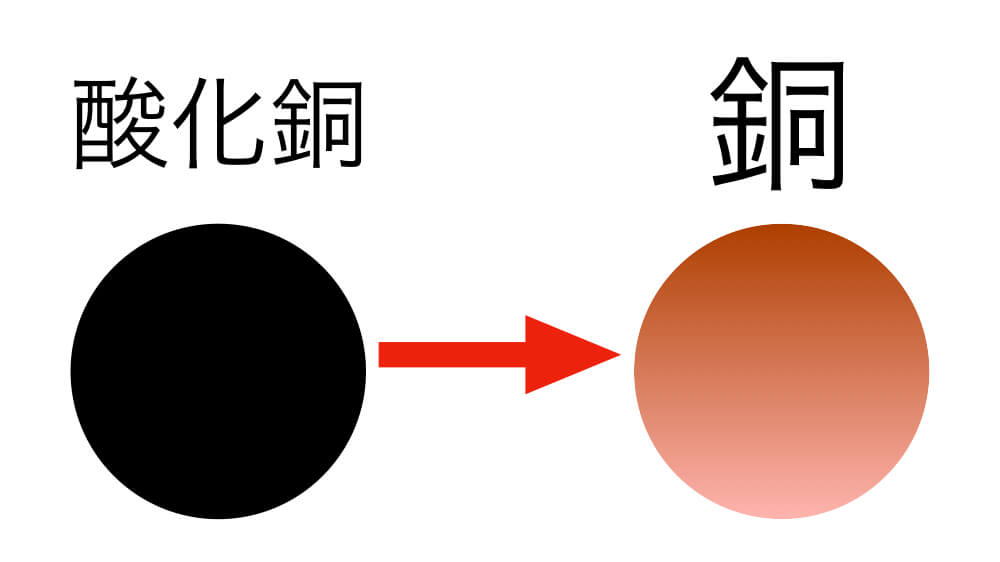

酸化銅の還元をわかりやすく解説|しくみ・注意点・確認方法まとめ

酸化銅の還元とは?|中学生でもわかる化学変化のしくみ 「還元」とは何か? 中学理科で出てくる「還元(かんげん)」とは、酸素をうばわれる変化のことです。たとえば、赤色の金属「銅(Cu)」は、加熱すると酸素とくっついて「酸化銅(CuO)」という黒い... -

銅の酸化とは?|色の変化・化学式・実験のポイントまとめ

銅を加熱するとどうなる?|酸化の実験を紹介 銅(どう)は赤っぽい金属として知られていますが、加熱すると黒く変色します。これは「酸化(さんか)」という化学変化によるものです。ここでは、中学校でよく行われる銅の加熱実験をもとに、「どうして色が... -

酸化銀の熱分解をわかりやすく解説!銀や酸素の確認方法も紹介

酸化銀の熱分解とは? 酸化銀ってどんな物質? 酸化銀(さんかぎん)は、黒色の粉末状の物質で、化学式は Ag₂O です。「銀」という名前がついていますが、見た目はピカピカしておらず、黒い粉に見えます。 理科の実験では、「加熱すると分解する物質」とし... -

炭酸水素ナトリウムの熱分解をわかりやすく解説

炭酸水素ナトリウムとは? 炭酸水素ナトリウムは、白い粉の物質で、化学式は NaHCO₃ と書きます。別名を「重曹(じゅうそう)」 といい、理科の授業だけでなく、私たちの生活の中でもよく使われています。 たとえば、次のような身近な使い道があります。 ...

1